犬のケージカバーの選び方|防音・防寒からDIYまで徹底解説

愛犬のケージにカバーをかけると落ち着いて過ごせると聞いたことはありませんか。

でも本当に必要なのか、どんなものを選べばいいのか迷う方も多いでしょう。

この記事では、ケージカバーの効果から選び方、手作り方法まで詳しく解説します。

購入を検討している方も、自分で作りたい方も、ぜひ参考にしてください。

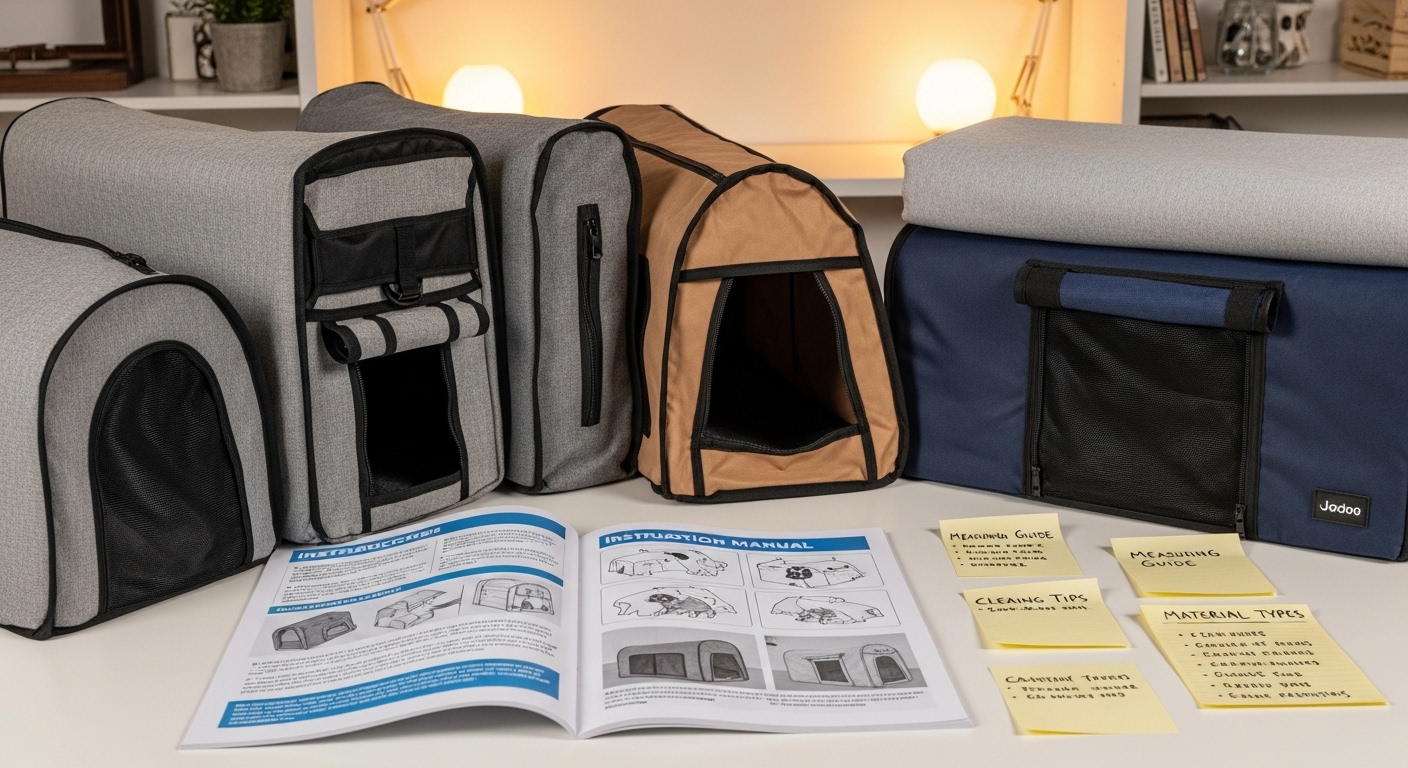

今回紹介するアイテム一覧

ケージカバーは本当に必要?愛犬への効果とは

ケージカバーは必ずしも必要というわけではありません。

ただ、使うことで愛犬にとって良い効果が期待できるケースが多くあります。

犬は本来、巣穴のような薄暗く囲まれた空間を好む習性があります。

カバーをかけることで、ケージ内がそのような環境に近づき、安心して休める場所になるのです。

特に神経質な性格の犬や、周囲の刺激に敏感な犬には効果的でしょう。

視界を遮ることで、外の動きや光に反応しにくくなります。

また、多頭飼いの場合は他の犬から視線を遮れるため、それぞれが落ち着ける空間を確保できます。

環境によっては、愛犬のストレス軽減に役立つアイテムといえるでしょう。

ケージカバーを使うメリット

落ち着いて休める空間を作れる

周囲が見えにくくなることで、犬は安心感を得やすくなります。

特に来客時や騒がしいときに、カバーがあると犬が興奮しにくくなるでしょう。

無駄吠えの軽減が期待できる

窓の外を通る人や車に反応して吠える犬の場合、視界を遮ることで刺激が減ります。

すべての犬に効果があるわけではありませんが、試してみる価値はあります。

冷暖房の効率がアップする

カバーで覆うことで、ケージ内の温度を保ちやすくなります。

冬場の防寒対策として、また夏場のエアコン効率アップにも役立つでしょう。

生活音や光から守れる

夜間の照明や生活音が気になる犬には、カバーが遮音・遮光の役割を果たします。

人間の就寝時間と犬の睡眠時間がずれている家庭では特に有効です。

知っておきたいデメリットと注意点

通気性が悪くなる可能性

カバーで覆うと空気の流れが悪くなります。

素材や掛け方によっては、ケージ内が蒸れやすくなるので注意が必要です。

夏場は熱がこもりやすい

暑い時期は特に熱中症のリスクが高まります。

通気性の良い素材を選ぶか、一部だけ覆うなど工夫しましょう。

犬が嫌がるケースもある

すべての犬がカバーを好むわけではありません。

閉所が苦手な犬や、視界が遮られることにストレスを感じる犬もいます。

愛犬の様子を見ながら、少しずつ慣れさせることが大切です。

季節別の選び方のポイント

冬用の選び方

保温性を重視して、厚手の素材を選びましょう。

フリースやキルティング素材は暖かい空気を保ちやすいです。

ただし、暖房をつけている部屋では厚すぎると暑くなりすぎることもあります。

室温に合わせて調整してください。

夏用の選び方

通気性と遮光性のバランスが重要になります。

薄手のコットンやメッシュ素材がおすすめです。

直射日光を避けながらも、風が通るような作りのものを選びましょう。

場合によっては上部や一面だけ覆う使い方も検討してください。

春秋用の選び方

気温の変化に対応しやすい中程度の厚さが適しています。

綿やポリエステルの混紡素材なら、季節の変わり目にも使いやすいでしょう。

犬のサイズとケージに合わせた選び方

小型犬向けのカバー選び

小型犬用のケージは比較的コンパクトなため、市販品も種類が豊富です。

サイズをしっかり確認して、ぴったり合うものを選びましょう。

中型犬・大型犬向けのポイント

大きめのケージになると、市販品で合うサイズが見つかりにくくなります。

手作りするか、大判の布を使って工夫する方法も検討してください。

ケージの形状に合わせた確認事項

ケージには屋根付きタイプや折りたたみ式など、さまざまな形があります。

扉の位置や開閉方向も確認して、使いやすいデザインを選びましょう。

測る際は、縦・横・高さだけでなく、扉の開き方も考慮に入れてください。

素材の違いで変わる使い心地

綿・布製の特徴

肌触りが良く、吸湿性に優れています。

洗濯機で洗えるものが多いため、清潔に保ちやすいでしょう。

ただし、濡れると乾きにくい点には注意が必要です。

ポリエステル製の特徴

軽量で速乾性があり、シワになりにくいです。

価格も比較的手頃なものが多く見つかります。

静電気が起きやすい素材なので、冬場は注意しましょう。

防水・撥水加工の有無

水をこぼしやすい場所にケージがある場合は、防水加工されたものが便利です。

ただし、通気性が落ちる傾向にあるため、換気には気を配ってください。

機能別で選ぶケージカバー

防音効果を重視する場合

厚手の生地や、キルティング加工されたものが音を吸収しやすいです。

完全に音を遮断することは難しいですが、ある程度の軽減は期待できます。

遮光性を重視する場合

濃い色や遮光生地を使ったカバーを選びましょう。

夜勤がある家庭など、昼間に犬を休ませたい場合に役立ちます。

開閉のしやすさで選ぶ

ファスナーやマジックテープで開閉できるタイプは便利です。

犬の様子をすぐに確認したいときや、給水時に手間が省けます。

100円ショップのアイテムで代用する方法

使えるアイテムと組み合わせ方

大判の布やブランケット、カフェカーテンなどが使えます。

クリップやS字フックを組み合わせれば、簡単にカバーとして活用できるでしょう。

突っ張り棒を使って布を吊るす方法もあります。

ケージの上部に設置すれば、着脱も楽になります。

コストを抑えた工夫

季節ごとに交換したい場合は、100円ショップのアイテムが経済的です。

汚れたら気軽に買い替えられるのもメリットでしょう。

ただし、耐久性は市販の専用品に劣る場合があります。

様子を見ながら使ってください。

家にあるもので手作りする方法

布や毛布を使った簡単カバー

使わなくなった毛布やシーツをそのまま掛けるだけでも代用できます。

洗濯バサミやクリップで固定すれば、ずれにくくなるでしょう。

バスタオルでの代用アイデア

大判のバスタオルを複数枚組み合わせる方法もあります。

洗濯も簡単で、季節に応じて枚数を調整できるのが便利です。

縫わずにできる作り方

布用の両面テープや接着剤を使えば、針と糸なしで作れます。

不器用な方でも挑戦しやすい方法でしょう。

ただし、洗濯すると剥がれる可能性があるため、仮止め程度と考えてください。

型紙から作る本格的なDIY手順

必要な材料と道具

布、ミシン糸、ハサミ、メジャー、チャコペンがあれば基本的な作業ができます。

ファスナーやマジックテープを付ける場合は、それらも用意しましょう。

採寸のやり方

ケージの縦・横・高さを測ります。

余裕を持たせたい場合は、各辺に3〜5cm程度プラスしてください。

扉の位置も確認して、開閉しやすいように設計しましょう。

縫製の基本手順

- 型紙通りに布を裁断します

- 端を三つ折りにして縫い、ほつれを防ぎます

- 各面を縫い合わせて箱型に仕上げます

- 必要に応じて開閉部分を作ります

ミシンがない場合は手縫いでも構いませんが、時間はかかります。

愛犬が嫌がるときの対処法

少しずつ慣れさせる方法

いきなり全面を覆うのではなく、一面だけから始めましょう。

数日かけて徐々に覆う範囲を広げていきます。

カバーをかけたときにおやつを与えると、良いイメージを持ちやすくなります。

カバーの掛け方を工夫する

上部だけ、または後ろ側だけなど、部分的に使う方法もあります。

愛犬が圧迫感を感じないような掛け方を探してください。

様子を見ながら使用する

無理に使い続ける必要はありません。

どうしても嫌がる場合は、カバーが合っていない可能性があります。

ストレスになるようなら、使用を中止して別の方法を考えましょう。

夜だけ使う?それとも日中も?使用シーン別の活用法

就寝時の使い方

夜間に人間の生活音が気になる場合は、就寝時だけ使うのも効果的です。

照明を消した後にカバーをかける習慣をつけると、犬も眠る時間だと理解しやすくなります。

留守番時の使い方

留守中に落ち着いて過ごしてほしい場合にも役立ちます。

ただし、長時間使う場合は必ず通気性を確保してください。

夏場の留守番時は特に注意が必要です。

来客時の使い方

来客があって犬が興奮しやすいときだけ使う方法もあります。

一時的に視界を遮ることで、落ち着きやすくなるでしょう。

洗濯できない素材への対応方法

防水加工や特殊素材で洗濯できないカバーもあります。

そういった場合は、こまめに拭き掃除をしましょう。

消臭スプレーや除菌スプレーを使うのも一つの方法です。

ただし、犬が舐めても安全な成分かどうか確認してください。

どうしても汚れが気になる場合は、洗える布を上からかぶせて使うと良いでしょう。

カバーを使わないほうがいい犬とは

閉所恐怖症の傾向がある犬には向きません。

カバーをかけると不安になったり、パニックを起こしたりする場合があります。

また、体温調節が苦手な短頭種やシニア犬は、熱中症のリスクが高まります。

使う場合は特に慎重に様子を見てください。

ケージ内でトイレをする犬の場合、カバーで覆うとニオイがこもりやすくなります。

こまめな換気や掃除が必要になるでしょう。

よくある質問と回答

Q. カバーをかけると暗すぎて犬がストレスになりませんか?

A. 完全に真っ暗にする必要はありません。

一面だけ開けておくなど、調整しながら使いましょう。

Q. 子犬のうちから使ったほうがいいですか?

A. 必須ではありませんが、早めに慣れさせておくと受け入れやすい傾向があります。

無理強いは禁物です。

Q. 洗濯の頻度はどのくらいが適切ですか?

A. 月に1〜2回程度が目安です。

ただし、汚れやニオイが気になったらすぐに洗ってください。

Q. 夏でもカバーは使えますか?

A. 通気性の良い薄手の素材を選べば使えます。

ただし、気温や室温に応じて調整が必要です。

Q. カバーをかけたまま外出しても大丈夫ですか?

A. 短時間なら問題ありませんが、長時間の場合は通気性を十分確保してください。

夏場は特に注意が必要です。